Präimplantationsdiagnostik: Wie weit wollen die Schweizer gehen?

Am 14. Juni 2015 steht in der Schweiz eine weitere Volksabstimmung an. Die stimmberechtigten Schweizerinnen und Schweizer müssen entscheiden, ob in der Eidgenossenschaft Massnahmen der Präimplantationsdiagnostik (PID) verboten bleiben oder durch eine Änderung der Bundesverfassung zugelassen werden sollen.

Gesundheitsminister Alain Berset (SP) warb am vergangenen Wochenende in einem Interview dafür, die PID in einem juristisch klar begrenzten Rahmen zu erlauben und die Situation in der Schweiz damit der Praxis anderer europäischer Länder anzugleichen. Aus seiner Perspektive und auch aus Sicht des Bundesrates ist die Schweiz mit ihrem Verbot der PID in Europa weitgehend isoliert. Berset argumentiert, dass Gegner der PID auch die Pränataldiagnostik oder legale Schwangerschaftsabbrüche nicht akzeptieren dürften. Die geltende Fristenlösung für den Abbruch einer Schwangerschaft hätten die Schweizer jedoch in mehreren Volksabstimmungen bestätigt.

Was ist Präimplantationsdiagnostik?

Als Präimplantationsdiagnostik werden molekulargenetische und zellbiologische Untersuchungen bezeichnet, die nach einer In-vitro-Fertilisation – also der Befruchtung der Eizelle ausserhalb des Mutterleibs – erfolgen. Bei der „künstlichen Befruchtung“ entstehen in der Regelfall mehrere Embryonen, die Ergebnisse der PID entscheiden vor der Einpflanzung in die Gebärmutter darüber, welche von ihnen eine grundsätzliche Lebenschance bekommen. Das Ziel der PID besteht darin, Chromosomenanomalien und Erbkrankheiten bereits im Vorfeld zu erkennen und dafür nur gesunde Embryonen auszuwählen. Durch die Präimplantationsdiagnostik ist es auch möglich, ein sogenanntes „Retterbaby“ zu erzeugen, dessen genetische Anlagen mit den Zellstrukturen eines todkranken Geschwisterkindes weitgehend kompatibel sind – eine Stammzelltransplantation mit Zellen aus dem Nabelschnurblut des Babys kann in solchen Fällen möglicherweise schwere Immundefekte oder andere Erkrankungen des Geschwisters heilen.

Schätzungen besagen, dass die PID seit den 1990er Jahren weltweit bei über 10’000 Embryonen angewendet wurde. Zum Teil verbinden Eltern damit auch das Ziel, über das Geschlecht oder gewünschte genetische Merkmale ihres Kindes zu entscheiden. Nicht zu verwechseln ist eine PID mit der pränatalen Diagnostik (PND). Hinter diesem Begriff verbergen sich verschiedene diagnostische Verfahren – von Bluttests bei der Mutter über verschiedene Ultraschalluntersuchungen des Fötus bis zur Fruchtwasseruntersuchungen – um genetische Defekte und andere Schädigungen des ungeborenen Kindes bereits vorgeburtlich zu erkennen.

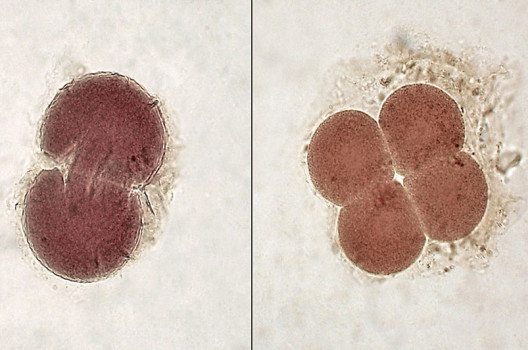

Embryonen im 2- und 4-Zellen-Stadium (Bild: Minami Himemiya, Wikimedia, CC)

Wie gehen andere Länder mit der PID-Problematik um?

Die PID ist unabhängig von der rechtlichen Situation in den verschiedenen Ländern politisch und ethisch ein kontroverses Thema, da sie die Frage nach dem „Wert“ von Embryonen und sich entwickelndem Leben aufwirft. In den meisten westlichen Ländern ist sie nur innerhalb sehr enger Grenzen – zur Diagnose von Chromosomenfehlbildungen und Erbkrankheiten – zugelassen, einige Länder erlauben auch die Selektion von immunkompatiblen Embryonen, also „Retterbabys“. Völlig freigegeben ist die PID bisher ausschliesslich in den USA, wo sie auch zur Geschlechtsauswahl sowie der Diagnostik anderer Anomalien angewendet werden darf. In Irland und Luxemburg gibt es bisher keine gesetzlichen Regelungen zur PID – entsprechende Tests können aus diesem Grund in beiden Ländern bisher nicht erfolgen, da die Fertilitätszentren dafür keine staatliche Bewilligung erhalten. In anderen Staaten sind Teilbereiche der PID juristisch nicht geregelt – vor allem solche rechtlichen Grauzonen rufen Kritik hervor, da sie zumindest potentiell zu einem missbräuchlichen PID-Tourismus führen können.

PID ist in der Schweiz bisher absolut verboten

Italien und die Schweiz sind die einzigen Länder mit einem absoluten PID-Verbot. In der Schweizer Bundesverfassung ist bisher vorgeschrieben, dass die bei einer In-vitro-Fertilisation erzeugten Embryonen vollzählig in den Uterus der Mutter eingepflanzt werden müssen. Verfassungsrechtlich ist ihre Zahl auf drei begrenzt. Eine Untersuchung des Erbguts von Keimzellen oder Embryonen ist absolut verboten. Die zur Debatte stehende Verfassungsänderung zielt darauf ab, dass künftig bei einer In-vitro-Fertilisation pro Behandlungszyklus maximal zwölf Embryonen entstehen dürfen. Überzählige Embryonen dürfen für bis zu zehn Jahre tiefgefroren werden (Kryokonservierung). Falls sie in dieser Zeit nicht für weitere Fertilisationsversuche Verwendung finden, müssen sie danach vernichtet werden oder stehen der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung. Ausserdem soll durch die angestrebte Änderung des Verfassungsartikels 119, Absatz 2c erlaubt werden, die chromosomalen Eigenschaften der Embryonen vor der Implantation zu untersuchen.

Auch nach einer Verfassungsänderung: streng limitierte Indikationen in der Schweiz

Auch nach einer möglichen Verfassungsänderung werden für die PID in der Schweiz recht eng gefasste Regeln gelten. Angewendet werden dürfte sie nur, wenn für das Kind aufgrund einer genetischen Disposition der Eltern ein erhöhtes Risiko für Chromosomenschäden oder eine Erbkrankheit besteht. Ausserdem würde eine ärztliche Bestätigung gefordert, dass es sich dabei um eine schwerwiegende Erkrankung handelt, die nicht therapierbar ist und deren Symptome mit hoher Wahrscheinlichkeit schon vor der Vollendung des 50. Lebensjahres manifest sind. Alle anderen Anwendungsbereiche der PID – beispielsweise ein bei Unfruchtbarkeit durchgeführtes Screening, die Auswahl des Geschlechts des Kindes oder die Erzeugung eines „Retterbabys“ – bleiben weiterhin verboten und werden als Straftat eingestuft. Von einer liberalen Handhabung der PID wäre die Schweiz mit diesen streng limitierten Indikationen auch nach einer Verfassungsänderung noch weit entfernt.

Die Zulassung der PID würde vielen Paaren in der Schweiz zu einem eigenen Kind verhelfen

Von einer Zulassung der PID in der Schweiz würden einerseits Paare profitieren, die Träger von schweren Erbkrankheiten sind und daher nur geringe Chancen haben, ein gesundes Kind zu zeugen. Ausserdem würden die neuen Regelungen potentiellen Eltern helfen, die ohne In-vitro-Fertilisation kein eigenes Kind bekommen können. Das bisher geltende Verbot, mehr als drei Embryonen zu erzeugen, geht an der Realität der Fruchtbarkeitsmedizin vorbei – nur jede sechste in vitro befruchtete Eizelle ist überlebensfähig. Auch die Möglichkeit, Embryonen künftig vor der Implantation im Hinblick auf ihre Überlebensfähigkeit zu untersuchen, trägt dazu bei, die Erfolgsquote von Fruchtbarkeitsbehandlungen zu steigern.

Alain Berset stellt fest, dass die Schweiz mit ihrem Verbot der PID in Europa heute isoliert ist. Dass Paare mit Fertilitätsproblemen heute für die Tests in europäische Nachbarländer reisen müssen, betrachtet er im Vergleich zu einer PID im Inland nach klar definierten Regeln als keine gute Lösung. Hilfreich wäre die Verfassungsänderung für viele Paare in der Schweiz. Jährlich nehmen 6000 von ihnen eine In-vitro-Fertilisation in Anspruch. Die Zahl der Paare, die wegen einer gravierenden genetischen Disposition auf die Erfüllung ihres Kinderwunschs verzichten müssen, beläuft sich pro Jahr auf 50 bis 100 Fälle.

Ein Missbrauch wird auch durch die direkte Demokratie der Schweiz verhindert

Das nationale Nein-Komitee der Schweiz argumentiert, dass die Zulassung der PID zu einer Selektion zwischen „wertvollem und minderwertigem Leben“ sowie der Diskriminierung von behinderten Menschen im Alltag führe, da Behinderungen dann der Tendenz nach als „unerwünschte und vermeidbare Risiken“ bewertet würden. Daneben fürchten die PID-Gegner auch, dass nach der generellen Zulassung entsprechender diagnostischer Verfahren eine Ausweitung der Anwendungsbereiche nicht zu stoppen sei. In seiner Stellungnahme liess Berset keines dieser Argumente gelten. Für die Lebensrealität behinderter Menschen sei er auch persönlich sensibilisiert und vor seiner Zeit als Bundesrat der Präsident einer Vereinigung für behinderte Menschen gewesen – „Wertunterschiede“ zwischen behinderten und nicht behinderte Menschen gebe es jedenfalls aus seiner Sicht auf keinen Fall. Ein gesellschaftlicher Druck zur Vermeidung behinderten Lebens sei – anders als in der Argumentation der Gegner – schon deshalb nicht gegeben, weil die PID-Tests auf absoluter Freiwilligkeit beruhen würden. Ausserdem dürfte es aufgrund der direkten Demokratie der Schweiz nach der Freigabe der PID kaum zu kurzfristigen weiteren Lockerungen kommen. Auch hierfür wäre – weltweit einmalig – wieder die Entscheidung der Schweizer Stimmbürger richtungweisend.

Oberstes Bild: © Gladskikh Tatiana / Shutterstock.com